クモ1(蛛形類:ちゅけいるい>真正蜘蛛目:しんせいくももく/クモ目) Q1-1 |

昆虫と区別される虫 |

||

| Q1-1: | キシダグモ | アシダカグモ | コガネグモ | オニグモ | カニグモ | エビグモ | タナグモ | アシナガグモ | その他のクモ |

| Q1-2: | ハエトリグモ | アリグモ | ザトウムシ |

クモ1(蛛形類:ちゅけいるい>真正蜘蛛目:しんせいくももく/クモ目) Q1-1 |

昆虫と区別される虫 |

||

| Q1-1: | キシダグモ | アシダカグモ | コガネグモ | オニグモ | カニグモ | エビグモ | タナグモ | アシナガグモ | その他のクモ |

| Q1-2: | ハエトリグモ | アリグモ | ザトウムシ |

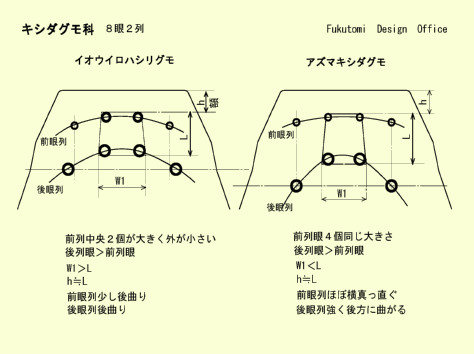

| #Q001 イオウイロハシリグモ♀(キシダグモ科) [拡大] | キシダグモ科 単眼の位置 |

|

|

| 撮影F:2003/10/03 温泉津町福光 民家Kそば | --- |

★幼体であるから単眼2個確認できのないのか、歩脚が短いのかは、調査中です。(2007.04.15イオウイロハシリグモに名前訂正) |

上図は、保育社「原色日本クモ類図鑑」の説明文を図にしたものです |

| #Q005 イオウイロハシリグモ(キシダグモ科) [拡大] | #Q005−1 イオウイロハシリグモ(キシダグモ科) |

|

|

| 撮影C:2003/10/22 温泉津町福光 福光石砕石所近く | 撮影C:2003/10/22 温泉津町福光 福光石砕石所近く |

| 体長20mmの大きいクモです。脚を入れると80mm以上はありました。色は写真のようにエビ茶色で、腹部より頭胸部が大きいです。歩脚は体長の2倍あります。 ●イオウイロハシリグモ:このクモは、網を張ることをせず、周辺を動き回って獲物を捕らえる徘徊性のクモで、時には小動物を捕まえるそうです。色は褐色した黄色、褐色した灰色、赤っぽい茶色、腹部に帯があるのもいます。大きさは大型で、体長は♂15mm,♀20〜30mmです。足をいれた全体の大きさはかなり大きいです。 |

|

| #Q005−2 イオウイロハシリグモ(キシダグモ科) | #Q005−3 イオウイロハシリグモ(キシダグモ科) |

|

|

| 撮影C:2006/08/28 温泉津町福光 | 撮影C:2006/08/28 温泉津町福光 |

| ■似た仲間>スジブトハシリグモ:全体が緑褐色で、背甲と腹部背両側に白色条が1対あり、腹部後半で波打っています。水辺に多く生息します。 | |

| #Q059 スジアカハシリグモ(キシダグモ科) | #Q002−2 アズマキシダグモ♀(キシダグモ科) マダラ型 |

|

|

| 撮C:2007/06/06 大田市三瓶町 | 撮影F7:2007/11/27 温泉津町福光 |

| 体長♂10〜11mm、♀12〜15mm。全体は黄褐色に背甲と腹部背に赤褐色の太いスジが見られます。イオウイロハシリグモのスジボケ型やスジブトハシリグモに似ていますが歩脚の付け根周辺が緑色を帯びています。 | |

| #Q002 アズマキシダグモ(キシダグモ科) [拡大] | #Q002−1 アズマキシダグモ(キシダグモ科) |

|

|

| 撮影C:2003/10/07 温泉津町福光 民家K山側 | 撮影C:2005/07/07 温泉津町福光 |

| 全体は透明感のある灰白色で、黒い点が全体に散らばっています。腹部背に大きい1対の点が目立っています。頭胸部の中央に白いスジがあり、縁ぞいが白く見えます。 体長10〜13mm。色や斑紋に変異が多く数種の型(アズマ型,縦筋型,黄筋型,黒点型,ヤマジ型,それぞれの中間型)に分類されています。落ち葉の上などを這い回って獲物を捕らえるタイプです。白い卵のうを口にくわえ、持ち歩いて卵を守ります。名の由来はクモ学者で有名な岸田久吉さんの名から付けられています。 |

卵嚢を見張るクモ(旧名:ヤマジキシダグモ) ♀は卵嚢(らんのう)を口器につけて持ち歩きますが、卵が孵化する頃簡単な巣を作り、卵嚢を糸で固定して孵化するまで見張りをします。 黒点型 黄筋型 ヤマジ型    |

| #Q004 コアシダカグモ?(アシダカグモ科) [拡大] | #Q035 アシダカグモ♀(アシダカグモ科) |

|

|

| 撮影F:2003/10/03 温泉津町福光 民家Kそば山側 | 撮影X:2005/05/05 温泉津町今浦 |

| (2004/11/28名前訂正) 全体の印象はヒョウ柄模様のクモで、肢の模様は輪紋でなく縞模様に見えます。拡大写真を真上から見て、眼の位置は確認できません。よってコモリグモではないようです。 <似ている仲間> ●コアシダカグモ:体長♀20〜25mm、♂15〜20mm。岩場や樹皮の下に生息し、周辺を動き回って獲物を捕らえる徘徊性のクモです。歩脚に輪紋見えず、ただの黒い縞に見えるところが、同定できない理由です。 |

徘徊性のクモでは日本最大。体長♀25〜30mm、♂15〜20mm。屋内に生息し、ゴキブリ,ハエなどの害虫を食べてくれます。 |

| #Q006,−1 ナガコガネグモ♀(コガネグモ科) [拡大] | #Q006−3,−4 ナガコガネグモ♀(コガネグモ科) |

|

|

|

|

| 撮影F:2003/08/15 温泉津町福光 民家Kそば畑 | 撮影F7:2007/08/03 温泉津町福光 |

| 体長♀20〜25mm,♂8〜12mm、体積から考えれば♂は相当小さいです。腹部は黄色に細かい黒い縞と白い縞があります。川原や草原に円網(えんもう)を張り、網にかかった虫を食べます。網の中央にかくれ帯を作ります。 | ■網を張るクモは足先に網に引っ掛ける爪があります。徘徊性(はいかいせい)のクモには爪はありません。また網を張るクモは足先から液をだして、網にくっつかないようにしています。網の横糸には粘着性がありますが、縦糸と中央で獲物を待っているあたりの網には粘着性はありません。クモは網の上を動く時、縦糸をわたる努力もしていますが、網にも足先にも万全の対策があるようです。 |

| #Q015 コガネグモ♀(コガネグモ科) [拡大] | #Q015−1 コガネグモ♀(コガネグモ科) [拡大] |

|

|

| 撮影C:2004/06/07 温泉津町福光 | 撮影C:2004/06/07 温泉津町福光 |

| 体長♀20〜32mm,♂4〜5mm。ススキが生える草むらに網を張っていました。このクモは円網を張ります。獲物を待つ場所は、決まって網の中央です。拡大して見ればわかりますが、腹部の突起が怖さを感じます。写真のクモの腹部の色は黒,黄,白ですが、黒い部分が焦げ茶のタイプがいるようです。 | |

| #Q015−2 コガネグモ(コガネグモ科) | #Q045 ムシバミコガネグモ(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影C:2013/04/08 温泉津町福光 | 撮影X:2005/08/01 温泉津町今浦 撮影者庭 |

| 小さいので、♀の幼体だと思います。♂も小さいですが、腹部より頭胸部が大きく、別種のクモの様に見えます。 | ○ムシバミコガネグモ:体長♀15〜18mm、♂5〜6mm。コガネグモの模様と似ていますが、腹部前の帯模様が少し違う様です。似た仲間にコガタコガネグモがいますが、本種は大きめで鈍感です。網に完全なX字のかくれ帯は、ほぼ見られません。 ※2013/04/10網のかくれ帯がX字でないことから名前訂正。 ×コガタコガネグモ:体長♀6〜12mm、♂4.5mm。成熟すると黒くなります。網にはX字のかくれ帯が見られます。音に敏感で、近くで撮影することが難しいそうです。 |

| #Q044 シロオビトリノフンダマシ♀(コガネグモ科) | #Q044−1 シロオビトリノフンダマシ♀(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影F7:2005/08/17 温泉津町 | 撮影F7:2005/08/17 温泉津町 |

| 体長♀7〜8mm、♂1〜1.5mm。巾広い腹部が特徴的で、全体が黄土色で横に黄白の帯があります。腹部の先は黄金色をしています。昼間はススキの葉の裏に隠れ、日が沈む頃から水平円網を張って虫を捕らえる活動をします。明け方頃巣をかたづけ、再び葉裏に隠れます。 | 白い部分とその周辺の黄土色の部分はぬれた様な光沢があり、鳥の糞に良く似ています。 ■鳥の糞の白い部分は尿酸と言うそうで、哺乳動物の尿に当たる部分だそうです。 |

| #Q071 トリノフンダマシ♀(コガネグモ科/ナゲナワグモ科) | #Q071−1 トリノフンダマシ♀(コガネグモ科/ナゲナワグモ科) |

|

|

| 撮影S10:2009/09/23 相模原公園 | 撮影S10:2009/09/23 相模原公園 |

| トリノフンダマシは腹部の後端は尖らず、丸いとされています、両肩の隆起も低い隆起なのですが、写真は結構隆起しているように見えます。配色がトリノフンダマシで、形はオオトリノフンダマシに見えます。今回配色優先で、トリノフンダマシとしました。 | ○トリノフンダマシ: 体長♀8〜10mm、♂1.5〜2.5mm。 ×オオトリノフンダマシ:両肩の突起は、お椀型ではなく、頂点が外にズレた斜円錐型。 |

| #Q019 オニグモ(コガネグモ科) [拡大] | #Q019−3 オニグモの一種(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影C:2004/06/23 温泉津町福光 | 撮影D:2005/06/05 温泉津町 |

| 体長♀18〜30mm、♂16〜20mm。林や家の軒下などに大きめの円網を張ります。夜網を張り捕食活動をし、昼は活動しません。 | |

| #Q034 コゲチャオニグモ♀(コガネグモ科) | #Q034−2 コゲチャオニグモ(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影D:2005/04/17 温泉津町 | 撮影D:2005/05/17 温泉津町 |

| ●コゲチャオニグモ:体長♀10〜13mm、♂7〜9mm。 | |

| #Q034−3 オニグモの一種(コガネグモ科) | #Q053 ムツボシオニグモ(コガネグモ科ムツボシオニグモ属) |

|

|

| 撮影F7:2007/12/15 温泉津町 | 撮影C:2007/01/18 大田市大森町 石見銀山 |

| 体長♀4〜7.5mm,♂3.5〜5mm。全体は黄褐色から赤褐色をしていて、腹部中央から後方に3対の黒点があることからこの名前が付けられています。以前4対ある種をハナオニグモと呼んでいましたが、最近は変異したものとされ、3対も4対もムツボシオニグモと呼びます。 広葉樹に小さな円形の巣を作ります。 |

|

| #Q063 カラオニグモ♀(コガネグモ科) | #Q063−1 カラオニグモ♀(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影F7:2009/05/10 温泉津町 | 撮影F7:2009/05/10 温泉津町 |

| 体長♀4〜6mm、♂3〜4mm。 | ♀は腹部の後端が少し上に突出しています。 |

| #Q014 アオオニグモ♀(コガネグモ科) [拡大] | #Q047 ビジョオニグモ(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影C:2004/05/26 温泉津町福光 林道 | 撮影F7:2005/11/11 温泉津町 |

| 体長♀9〜12mm,♂5〜6mm。張る網は円網で、一部が切れています。切れた部分の縦糸と丸められた葉っぱが結ばれていて、いつもは丸められた葉っぱの中にいます。特徴的な青白い腹部に青い紋が2個あります。頭胸部と足は黄緑たは緑色です。 | 体長♀8〜10mm、♂5mm前後。頭胸部の背が赤褐色で、腹部が白く、前側に環状の模様と後方に横に並ぶ数個の斑があります。アオオニグモと似ていますが、頭胸部の色と腹部前側の環状の模様で区別できる様です。広葉樹の茂る山地に生息し、樹間に切れ網を張って、葉に隠れて獲物を待ちます。 |

| #Q069 サツマノミダマシ(コガネグモ科) | #Q069−1 サツマノミダマシ(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影S10:2009/09/03 | 撮影S10:2009/09/03 |

| 体長♀8〜11mm,♂7.5〜9mm。腹部の表,裏共、緑色です。 | |

| #Q050 ワキグロサツマノミダマシ(コガネグモ科) | #Q050−2 ワキグロサツマノミダマシ(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影C:2006/08/13 浜田市 石見海浜公園 | 撮影F7:2008/09/13 温泉津町 |

| 体長♀8〜10mm,♂7〜8mm。本種はサツマノミダマシに似ていますが、腹部の裏側が茶色です。サツマの実とはハゼの実のことで、このハゼの実に似ていることから名前が付けられています。 |

| #Q007 ワカバグモ♀(カニグモ科) [拡大] | #Q007−1 ワカバグモ♀(カニグモ科) |

|

|

| 撮影F:2003/11/26 温泉津町福光 民家k裏山 | 撮影C:2004/05/17 温泉津町福光 林道 |

| 体長8〜12mm、透明感のある緑色をしています。ワカバグモは徘徊性のクモで網を張るタイプではありません。花の根元に前4本の歩脚でしがみ付いて、獲物を待っています。4本の歩脚は妙に花のデコボコにフィットし、色も同化していますから擬態を思わせます。このクモは春から初夏のクモですが本当にこの時期に撮影したのでしょうか。撮影者に確認しました、花は椿で11月26日に撮影したそうです。 ■体が緑色のクモを調べてみました。ツユグモ,ハナグモ,ウロコアシナガグモ,エゾアシナガグモ,サツマノミダマシなど、数は多くありませんでした。 |

橙色の部分は何と言う寄生虫か分りませんが寄生されています。橙色の部分は2個所確認できます。頭胸部の後ろと単眼の周りです。Q007の写真と比べてもらうと分ると思います。 ■(2004/06/20追加記入)橙色の寄生虫:クモタカラダニと言うダニが寄生しているようです。セミの足にも時々赤いものがついているのを見かけます。これもダニの一種が寄生しているのだそうです。 |

| #Q007−2 ワカバグモ(カニグモ科) | #Q029 ハナグモ♀(カニグモ科) |

|

|

| 撮影F7:2007/05/22 温泉津町福光 | 撮影D:2004/12/21 温泉津町 |

| 活動時期は4月〜10月ですが、この時期に確認しました。大きさは小さく、体長♀6〜8mm、♂3〜4mm。♀の体色は全体が黄緑色で、秋頃から褐色斑が出るそうです。♂の体色は緑色が強く、脚に黒斑があります。葉や花の上で、第一,第二歩脚を合わせて広げ、待伏せてハエ,アブ,チョウを、抱え込む様に素早く捕らえます。 | |

| #Q029−1 ハナグモ♀(カニグモ科) 褐色斑のないタイプ | #QX024 ハナグモ♀(カニグモ科) |

|

|

| 撮影C:2007/09/09 温泉津町 | 撮影X:2007/05/04 北海道安平町 |

| #Q061 アズチグモ♀(カニグモ科>アズチグモ属) | #Q061−1 アズチグモ♀(カニグモ科>アズチグモ属) |

|

|

| 撮影F7:2008/08/23 温泉津町 | 撮影F7:2008/08/23 温泉津町 |

| 体長♀6〜8mm、♂2〜3mm。♀は全体が白色から黄色いハナグモに似たクモです。♂は赤褐色で小さく♀の上に乗っていない状態では別種のクモの様に見えます。頭胸部の先に特徴的な三角の褐色斑があります。 | アズチとは弓道場の的を置く盛り土山をいうようで、腹部が三角形で似ていることから名付けられたものと思われます。 |

| #Q012 ヤミイロカニグモ♀(カニグモ科) | #Q012−1 ヤミイロカニグモ |

|

|

| 撮影C:2004/05/25 温泉津町福光 林道 | 撮影C:2004/05/25 温泉津町福光 林道 |

| 体長♀6〜8mm,♂5〜6mm。このクモは網を張らず、下草の葉の上で獲物を待つタイプです。♂はもっと黒いですから写真は♀です。 ■似た仲間>アズマカニグモ:区別は難しいとされています。 |

ゴミムシの仲間を捕まえたところです。 |

| #Q012−2 ヤミイロカニグモ | #Q012−3 ヤミイロカニグモ |

|

|

| 撮影S10:2009/06/11 温泉津町 | 撮影S10:2009/06/11 温泉津町 |

| #Q042 コカニグモ(カニグモ科) | #Q042−1 コカニグモ(カニグモ科) |

|

|

| 撮影D:2005/05/17 温泉津町 | 撮影D:2005/05/17 温泉津町 |

| 体長4〜5mm。頭胸部,腹部が扁平で、黒褐色をしています。腹部後方から側面横にしわがあります。樹上で生活し、樹皮の下に隠れ、近づく昆虫を捕食します。 | (2005.06.10名前訂正) |

| #Q030 キンイロエビグモ(エビグモ科) | #Q030−1 キンイロエビグモ(エビグモ科) |

|

|

| 撮影D:2004/12/22 温泉津町 | |

| 活動時期は5月〜8月ですが、この時期に確認しました。大きさは、体長7.5〜8.5mm。草木の葉の上や木の枝で、獲物を待って捕まえるタイプのクモです。 | <似た仲間>アサヒエビグモ:体長♀5〜6mm、♂4.5mm前後。全体が黄褐色や黄白で、頭胸部の両縁が濃く褐色し、腹部の中央上は灰白で薄い褐色斑があり、両脇に褐色した波模様がある。 |

| #Q039 エビグモ(エビグモ科) | #Q031−2 キハダエビグモ♂(エビグモ科) |

|

|

| 撮影D:2005/05/17 温泉津町 | 撮影D:2005/05/17 温泉津町 |

| 体長♀7〜9mm、♂6〜8mm。 | ♂は♀より黒い色をしています。 |

| #Q031 キハダエビグモ♀(エビグモ科) | #Q031−1 キハダエビグモ♀(エビグモ科) |

|

|

| 撮影D:2005/02/20 温泉津町 | 撮影D:2005/05/17 温泉津町 |

| 体長6〜8mm。活動時期は5月〜8月。写真はマツの木で、樹皮に張付いていたそうです。越冬中は樹皮の割れ目に入り込んでいるはずですが、天気が良くて出て来たのだと思います。スギやマツで特に見かけるクモで、体色がこれらの木と保護色になっています。 | |

| #Q028 クサグモ(タナグモ科) | #Q028−1 クサグモ(タナグモ科) |

|

|

| 撮影C:2004/06/23 温泉津町福光 民家k庭 | 撮影D:2005/07/03 温泉津町 |

| 生垣や庭木に棚状の網を張る種類です。体長15〜17mm。コクサグモなどと似ていますが大きさが大きいです。本種はコクサグモに比べて激減しているそうです。 |

<似た仲間> ●イナズマクサグモ:草の間に棚網を張る。体長♂11,♀13mm前後 ●コクサグモ:生垣,庭木に棚網を張る。体長10〜12mm。 |

| #Q028−2 クサグモの幼体(タナグモ科) | #Q028−3 クサグモ(タナグモ科) |

|

|

| 撮影X:2006/04/20 温泉津町今浦 | 撮影C:2006/08/28 温泉津町福光 民家k庭 |

| クサグモの幼体の頭胸部は赤く、成虫と見た感じが違い、違う種の様に見えます。 |

| #Q011 ウロコアシナガグモ♀(アシナガグモ科) | #Q011−1 ウロコアシナガグモ♀(アシナガグモ科) |

|

|

| 撮影F:2004/05/15 温泉津町福光 林道 | 撮影F:2004/05/15 温泉津町福光 林道 |

| 体長7〜9mm。腹部が黄緑、頭胸部と長い足が緑のクモです。腹部の背にウロコ模様が見えます。円網を張りますが、葉の上で獲物の待つこともするそうです。 | <似た仲間>●トゲナガアシナガグモ:写真と鱗(うろこ)の感じが似るが、小笠原諸島,サモア諸島のみに分布する。 |

| #Q054 | #Q054−1 |

|

|

| 撮影F7:2007/01/17 大田市大森 | 撮影F7:2007/01/17 大田市大森 |

| #Q037 アシナガグモの一種♀(アシナガグモ科) | #Q038 ヤサガタアシナガグモ(アシナガグモ科) |

|

|

| 撮影D:2005/04/22 | 撮影D:2005/04/22 温泉津町 |

| <似た仲間> ●ウロコアシナガグモ♀: ●エゾアシナガグモ:体色黄褐色。体長♀7〜10mm、♂6〜8mm。 保育社原色クモ類図鑑には肢が黄色と記載。 |

体長♀10〜13mm、♂9〜10mm。アシナガグモに似ていますが、全体にホッソリしています。水田でよく見かけ、水平円網を張ります。 |

| #Q038−1 ヤサガタアシナガグモ(アシナガグモ科) | #Q038−2 ヤサガタアシナガグモ(アシナガグモ科) |

|

|

| 撮影F7:2008/09/13 温泉津町 | 撮影F7:2008/09/13 温泉津町 |

| ■ヤサガタアシナガグモの特徴 1.頭頂辺りから伸びる2本の上顎(うわあご)は外側に反り返って前に開き、その先に付く牙は内側に円く湾曲している。 2.後列の眼はほんの少しだけ後曲がり。 |

■似た仲間 アシナガグモ:2本の上顎はまっすぐ前に開き、その先に付く牙はトゲがあるように鋭角に内に折れ曲がっている。 ハラビロアシナガグモ:北海道と本州高地に生息 ミドリアシナガグモ:上顎はアシナガ,ヤサガタほど大きくない |

| #Q062 アシナガグモ(アシナガグモ科) | #Q036 コシロカネグモ(アシナガグモ科) |

|

|

| 撮影F7:2007/10/22 温泉津町 | 撮影X:2005/05/05 温泉津町今浦 |

| 体長♀9〜11mm、♂6〜8mm。山道で見かけるクモで、道近くの草や木に、水平円網を張ります。 | |

| #Q070 オオシロカネグモ(アシナガグモ科) | #Q003 ジョロウグモ♀(ジョロウグモ科) [拡大] |

|

|

| 撮影S10:2009/09/13 温泉津町 | 撮影C:2003/10/07 温泉津町福光 |

| 体長♀13〜15mm、♂8〜12mm。里山の水辺近くに生息 | 大きさは、♀は20〜30mm、体の色は黄色に灰色ぽい青、足は黒に黄色、糸を出す周辺は赤紫、毒々しい警戒色をしています。素直に気持悪い色ですね。鳥はこの警戒色が分かるのでしょか?、むしろ人間とかサルが警戒する色です。黄色と黒は目立つ色であって、気持悪い色ではありません。赤紫は怪我をして出血している、病気にかかっている雰囲気の色で、考えることができないと警戒できない色です。側面のみ赤紫の模様がありますから違う考えもできます。網をつたって横から進入して来る動物とか、性別の異なるクモにアピールすらだとか色々考えられます。 |

| #Q003−1 ジョロウグモ♀と♂(ジョロウグモ科) | #Q003−2 ジョロウグモ♀(ジョロウグモ科) |

|

|

| 撮影F7:2003/09/17 温泉津町 | 撮影S10:2009/10/03 東京都町田市 |

| #Q026 ササグモ♀(ササグモ科) | #Q043 ハマキフクログモ(フクログモ科) |

|

|

| 撮影S10:2009/07/04 温泉津町 | 撮影C:2005/06/15 温泉津町福光 |

| 体長♀8〜11mm、♂7〜9mm。葉の上を徘徊するクモで、ジャンプ力があります。ササグモの仲間は歩脚(ほきゃく)にトゲあるのが特徴です。写真は腹部がぷっくり丸いので♀で、♂はもっと細長いです。 | 体長♀7〜9mm、♂6mm前後。頭胸部の前にむかって赤褐色で、キバが暗い赤褐色をしています。腹部は灰白の短い毛で覆われています。歩脚は黄色をしています。柔らかく細いイネ科植物の葉を、3回に折って巣を作ります。田んぼのイネに、巣を見かけます。 |

| #Q027 ヤマトコマチグモの巣(フクログモ科) | #Q027−1 コマチグモの巣(フクログモ科) |

|

|

| 撮影C:2004/06/20 温泉津町福光 草むら | 撮影D:2005/06/07 温泉津町 |

| 体長♀9〜11mm、♂8〜10mm。コマチグモ類では最小の大きさです。全体が茶褐色で、透明感のある光沢があります。ヨシ,カヤ,ススキの葉を三角に曲げて巣を作ります。本種の巣は写真の様に一巻きで処理され巻き終わりが上を向いているそうです。カバキコマチグモは三角形ですが斜めに1回以上巻かれていて、巻き終わりが下を向いているものが多いそうです。 注:ヤマトコマチグモの巣の作り方には産卵するためのものとか、仮住居とか3タイプあるそうです。(2005.07.22追記) |

<似た巣の仲間> ●カバキコマチグモ:体長♀12〜15mm、♂10〜13mm。葉の上を動き廻る徘徊性のクモで、イネ科のススキなどの葉を三角に折り曲げて巣を作ります。毒性が強く噛まれて痛みが激しい場合は、病院で処置してもらった方が良いそうです。母グモは巣の中で子グモを守り生活し、最後に子グモの餌になるそうです。但し全ての子グモが親グモを食べる習性があるわけではないようです。 ●ハマキフクログモ:ヤマトコマチグモの巣と似た形で、縦に長い。 |

| #Q051 イソウロウグモの卵嚢(ヒメグモ科) | #Q058 シロオビトリノフンダマシの卵嚢(コガネグモ科) |

|

|

| 撮影C:2007/02/05 大田市大森町 仙ノ山 | 撮影F7:2007/10/17 温泉津町 |

| ■似ている卵嚢(らんのう) ○トビジロイソウロウグモの卵嚢:シロカネグモの網に侵入して餌を盗み食いする生活をします。 △チリイソウロウグモの卵嚢:クサグモの網に入っていそうろう生活しするクモで、お腹が空くと網主のクモを食べてしまいます。卵嚢は球形で先が筒状に突起しています。網に複数個並べてぶらせ下げます。写真は突起している部分が少し大きいので、他のイソウロウグモかも知れません。 |

| ◆クモ クモは節足動物内の蛛形類(ちゅけいるい)に属し、ダニやサソリの仲間で 昆虫と区別されています。 ◆真正クモ類 蛛形類をクモ類と呼ぶ場合がある為、クモ類だけを区別してこのように呼びます。 ◆クモ毒について 通常のクモ毒は、節足動物の神経伝達物質グルタミン酸に作用する神経毒ですが、人は脊椎動物で、伝達物質はアセチルコリンなので、作用しません。しかしある種のクモ、ゴケグモなどの毒には影響を受けます。2000年になって一時期話題になりましたが、今は血清などもあり、ここ50年なくなった人はいません(WHO調べ)。 ◆クモの食事方法 大きなキバをもっていますが、捕らえたものを噛み砕いて食べるわけではありません、毒とか消化液で身を溶かしてススルように食べます。 |

| [注] 撮影F7:FUJIFILM FinePix−S7000, 撮影C:OLYMPUS C−750UZoom, 撮影D:KONIKA MINOLTA DiMAGE−Z3 |

Copyright ©2003-2013 Fukutomi design office All rights reserved